Copyright: Gerd Rasquin

- Dezember 2007,

letztmalig aktualisiert am 1. Oktober 2021.

Grenze, Tierpark,

Endstation und Volksvergnügen!

Das Leben der Horner Bevölkerung vom

Spätmittelalter bis ins 19. Jahrhundert war alles andere als romantisch:

Mühsame Alltagsarbeit, fehlende medizinische Versorgung, hohe

Kindersterblichkeit und tristes Leben in dunkler Jahreszeit, denn

Kerzenbeleuchtung konnte sich kaum jemand leisten. Auch Brennholz war teuer und

durfte nur nach Genehmigung des Waldvogts anlässlich besonderer Feste

geschlagen und gesammelt werden. Alltägliches Brennmaterial für die Küche

musste der Hof hergeben. Da wird verständlich, warum sich Kneipen, Wirtshäuser

und Lokale schon immer großer Beliebtheit erfreuten. In gemütlicher Enge war es

hier wärmer als zuhause, konnten Dorfbelange beredet, neueste Informationen

ausgetauscht werden. Am belebten Heerweg (Horner Landstraße) traf man auch auf

Durchreisende, Händler und Kutscher, die sich vor Anbruch der Nacht noch

schnell einquartierten. Wer des Nachts wieder heim musste, hatte in mondhellen

Nächten kein Problem. War es aber dunkel, mussten Handlaternen oder Fackeln die

holperigen Sandwege erhellen, denn erst ab 1864 säumten Gaslaternen die

Straßen.

Eine

echte Grenze besaß Horn seit 1460, als Holstein dänisches Herzogtum wurde. Man

darf zu Recht vermuten, dass am Weg nach Billwärder schon bald darauf ein

Gasthaus eröffnete, denn die Landstraße war der einzige Weg, um von Hamburg aus

östliche und südliche Gebiete Europas erreichen zu können. Jahrhundertelang

überquerten Pferdefuhrwerke die Elbe kurz vor Lauenburg, wo sie auf die

"Alte Salzstraße" trafen. Am Weg nach Billwärder endete einst der

Hammerbrook, ein sich von Hamburg aus erstreckendes Marschgebiet.

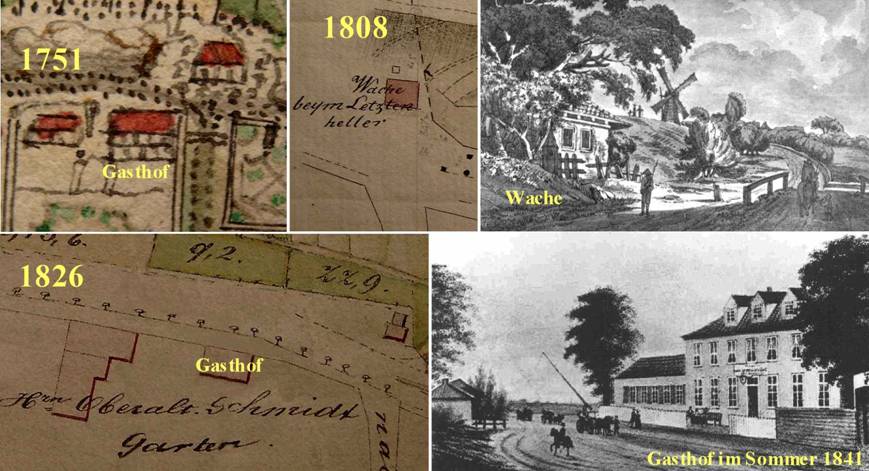

Einige

der Grundeigentümer des östlichsten Flurstücks konnten erforscht werden. Um

1346 war es die Familie Hetfelt, doch die folgenden Jahrhunderte liegen im

Dunkeln. Ende des 17. Jahrhunderts erwarb es der angesehene Hamburger Kaufmann

Johann Clamer. Am Nordrand seines bis zur Bille reichenden Grundstücks ließ er

ein einstöckiges Landhaus mit großzügigen Räumlichkeiten und rechts der

Arealeinfahrt ein ebenerdiges errichten, beide mit Spitzdach. Am 11. Juli 1701

heiratete er Elisabeth Vegesack, doch das Haus wurde weiterhin nur als

Sommersitz genutzt, entbehrliche Räumlichkeiten an einen Gastwirt vermietet.

Der nannte sein Lokal "Letzter Heller", in Anspielung darauf, dass

manche Menschen hier oft ihr letztes Geld verprassten*. Mit dem seit 1687

schräg gegenüberliegenden Grenz- und Wachtposten Hamburgs hatte der Begriff

"Letzter Heller" nichts zu tun. Da sich das Lokal aber schon im

frühen 18. Jahrhundert zum beliebten Ausflugslokal entwickelte, nannte man die

Wache ortsbeschreibend einfach nur "Wache

beym Letzten Heller". Wegegeld ließ Hamburg hier übrigens erst seit

dem 1. Januar 1830 erheben, jedoch auch nur einreisende Fuhrleute.

*Der "Heller" geht zurück auf den Ort Schwäbisch

Hall, wo die Münze im 13. Jahrhundert als "Haller Pfennig" geprägt

wurde. Bis zur Einführung der Mark war es die kleinste Münzeinheit und

entsprach einem halben Pfennig.

Doch

zurück zum Ehepaar Clamer. Ihren ersten Sohn nannten

sie Wilhelm (13.9.1706–21.9.1774), später einmal ein "höchstberühmter Kauf- und Handelsherr der kaiserlichen freien

Reichsstadt Hamburg". Am 10. März 1750 wählte man ihn sogar zum

Ratsherrn (genau an dem Tag, als die St. Michaeliskirche abbrannte) und später

auch zum Landherrn von Hamm und Horn. Am 14. Mai 1734 heiratete er Anna Maria

Boons, doch die starb am 18. Juli 1735, drei Tage nach der Geburt ihrer

Tochter. Wilhelm Clamer heiratete dann noch einmal und zwar am 30. April 1737

Cäcilia Elisabeth Schlüter, deren Tochter jedoch schon bei der Geburt verstarb.

Am 26. August 1738 wurde Guilliam (26.8.1738–7.6.1795) geboren, später

in der Firma seines Vaters beschäftigt, die er im Jahre 1760 ganz übernahm.

Nachdem er verstorben war, verkauften die Erben das Grundstück an den

Oberalten Johann Anton Schmidt (21.4.1751–5.1.1828), den eine Hammerbrook-Karte

des Deichinspektors H.W. Heydemann (†1820) aus dem Jahre 1806 ausweist. Die

Gebäude auf der Flurkarte von 1751 sind dort nicht mehr eingezeichnet, dafür

aber ein einstöckiges Haus mit drei Erkern im Spitzdach, das uns von einer Lithographie

zu Zeiten des "Thiergartens" (1841–1845) bekannt ist. Es lag etwa vierzig Meter westlich des Wegs

nach Billwärder. Anton Schmidt war seit dem 29. April 1777 mit Maria Dorothea

Rücker verheiratet, Kind einer einflussreichen Hamburger Kaufmannsfamilie. Ihr Sohn verkaufte die Immobilie

1836 an Carl Heinrich Ferdinand Rochow und Wilhelm Kirchheim aus Wandsbek. Rochow et Kirchheim (laut Adressbuch)

arbeiteten in der "Expedition der Journalière von Ham und Horn" am

Platz neben der heutigen Hauptkirche Sankt Petri. Diese Journalière, ein von

zwei Pferden gezogener Wagen, verkehrte seit dem 27. Juli 1835 zweimal täglich

zwischen Hamburg und dem Letzten Heller. Mit ihr konnten jetzt auch einfache

Bürger dem penetranten Gestank des engbebauten Hamburgs entfliehen, denn

Abwässer und Fäkalien wurden ja noch in Gossen und Fleete entsorgt. Man kann

sich leicht vorstellen, wie überfüllt es nun an Wochenenden im Gasthaus von

Rochow und Kirchheim gewesen sein mag.

Als

Rochow 1840 schwer erkrankte (er starb 1841, die Witwe zog nach Altona)

entschlossen sich die Geschäftsleute, den Gasthof in Horn aufzugeben. Mit

Schardel Heinrich Berg fanden sie einen aus Russland stammenden

Wandermenageristen, der das Gasthof-Areal erwarb, um hier nach den Vorbildern

der Menagerien zu Wien und Paris sowie der Pfauen-Insel bei Potsdam für seine

Tiere eine Heimat zu schaffen, angepasst an die klimatischen Bedingungen

Hamburgs und den üblichen Anforderungen der Stadt an öffentliche

Vergnügungsorte. Auch die seit dem 28. Juni 1840 zweite

Pferde-Omnibusverbindung nach Horn mag ihn in seiner Entscheidung bestärkt

haben. An die Ostwand des Lokals ließ er einen etwa 17x7 Meter großen Saal mit

Spitzdach anbauen und das 287x108 Meter große Gesamtareal umfangreich neu

gestalten, sodass er am 30. Mai 1841 (Pfingstsonntag) einen "Zoologischen oder Thiergarten" eröffnen konnte, übrigens den ersten auf

dem Gebiet des heutigen Deutschlands! Für die Besucher hatte er bei J.J.S.

Wörmer (am Pferdemarkt 7) einen 16-seitigen "Führer

durch den Zoologischen oder Thiergarten" drucken lassen. Bei einem

Eintrittspreis von acht Schillingen begann auch alles recht hoffnungsvoll, und

Gastwirt Berg erwartete mit Spannung den nächsten Frühling, denn viele neue

Tierarten waren hinzugekommen. Vom 5. bis 8. Mai 1842 geschah dann aber das

Unfassbare: Ein Viertel des Hamburger Stadtgebiets wurde durch ein mächtiges

Feuer vernichtet. Folglich gingen die erhofften Besucherzahlen zurück und

Schardel Heinrich Berg sah sich für 1843 gezwungen, den Eintrittspreis zu

halbieren. Im Hamburger Adressbuch stand damals Folgendes: „Die Bemühungen

des Eigentümers sind bis jetzt eben nicht vom besten Erfolge gekrönt worden,

weil die Witterung für den Aufenthalt im Freien keine günstige und einem

häufigen Besuche hinderlich war. Dennoch muss jeder Unparteiische gestehen,

dass Herr Berg schon sehr viel geleistet hat und fortwährend das löbliche

Bestreben zeigt, sein Institut mit neuen Exemplaren verschiedenartiger

Tiergattungen zu bereichern. Ein detailliertes Verzeichnis sämtlicher bemerkenswerter

Vier- und Zweifüßler zu geben, gestattet der Raum nicht. Wir beschränken uns

daher auf folgende Fingerzeige: Das türkische Gebäude enthält Schlangen und

Crocodille sowie eine reichhaltige Vogelsammlung, bestehend aus Cardinalvögeln,

blauen Dohlen, javanischen Sperlingen, Liebesvögeln, vielen Papageien etc. Die

Fasanerie bietet in zehn Gehegen eine herrliche Collection von Gold- und

Silber-Fasanen sowie Perl- und spanischen Hühnern. Ein zweites geräumiges

Gebäude ist für den Aufenthalt verschiedener Affen bestimmt, und in kleinen

Käfigen sieht man Waschbär, Murmeltier, Ichneumon, Zibetkatze u.a. mehr. Das

große gotische Bauwerk umschließt die eigentliche Menagerie, die aber zurzeit

noch wenig reichhaltig ist, und sich größtenteils auf Hyäne, Panther, Jaguar,

Wolf und Bär beschränkt. Mehrere Gehege, Zwinger etc., welche malerisch im

Garten verteilt sind, enthalten Lamas, diverse Exemplare in- und ausländischer

Ziegen, australische Kasuare und Kängurus, astrachanische Schafe, das

astrachanische Kamel etc. Auf dem in der Mitte des Gartens liegenden Teich ist

eine Insel; beide werden belebt durch eine Menge verschiedener Schwimmvögel,

größtenteils ausländischen Ursprungs. Der Pelikan spielt hier die Hauptrolle.

Speciellere Auskunft gibt der Catalog "Führer durch den Zoologischen oder

Thiergarten", welcher mit Sachkenntnis abgefasst ist und bereits seine

dritte Auflage erreicht hat. Seine Vorderseite ziert eine fauchende Raubkatze.

Pferde-Omnibusse und Journalièren verkehren während der Sommertage stündlich,

sowohl von Hamburg als auch vom Thiergarten. Acht Schillinge (eine halbe Mark

Courant) kostet der Eintritt.“

Nach der Sommersaison 1845 musste Berg

seinen Thiergarten schließen, denn nach dem Großen Hamburger Brand im Mai 1842

waren die Besucherzahlen zurückgegangen. Zwar führte er die Gastwirtschaft in

Nr. 40 noch bis 1847, doch wurde die gesamte Immobilie schon am 5. März vom

Makler Harry Lipschütz zum Verkauf angeboten. Bis 1854 ist Berg dann nur noch

als Bewohner von 41 im AB vermerkt. Dann soll er in seine russische Heimat

zurückgekehrt sein.

Nachfolgender Wirt war von 1849–†1855 Gustav Carl Börner über

dessen Lokal ein Zeitung 1852 schrieb: „Flügel-Bälle und ein großer schöner Garten,

ehemals Thiergarten, machen dieses Local zu einem angenehmen Aufenthalte.“

Nach dem letzten Wirt H.F.C. Behrens erwarb Johann Heinrich

Kleindiecks den Gasthof, ließ ihn umbauen und am 18. Mai 1859 (Mittwoch) als „auf's

eleganteste decorirte und eingerichtete Etablissement“ eröffnen, das er

Conversations-Haus nannte. Dazu gehörte auch noch sein "Hotel Garni".

In den "Hamburger Nachrichten" warb er nicht nur für ein

allsonntägliches "Thable d'hôte" (Mittagsmenü) um 17 Uhr,

sondern auch für "Déjeuners, Diners und Soupers" zu jeder

Tageszeit. Außerdem sollten mittwochs und sonntags Konzerte renommierter

Kapellen stattfinden. Für sein Hotel bot Kleindiecks die Vermietung mehrerer

möblierter Zimmer an. Aus bislang unbekannten Gründen gab er Etablissement und

Hotel im Jahre 1861 auf und arbeitete von 1863–†1869 in Hamburg als Haus- und

Versicherungsmakler.

Der Name "Letzter Heller" tauchte erst wieder 1862 auf,

als F.G. Meyn Wirt wurde (vorher wohnhaft an der Marienstraße 10). Von 1865–1868 stand H.G.R. Schrader als

Gastwirt in den Adressbüchern, doch die 1868 herausgegebene Karte der Vogtei

Horn weist kein Gebäude bzw. die Hausnummer 40 aus, und auch Schrader findet

man fortan nicht mehr. Gleich danach

wird aber ein neues Haus errichtet worden sein, denn im Adressbuch von 1869

steht wieder die 40, allerdings nicht

mit einem Wirt, sondern dem Bleicher J.F. Holdmann als Bewohner (vorher in 7). Im Herbst war auch noch August

Friedrich van Scherpenberg von der Englischen Planke 18 hierhergezogen, um die Tradition der

Gastwirtschaft "Letzter Heller" fortzusetzen. Leider ist uns kein

Bild des Hauses überliefert. Im Jahre 1876, als "Perez Bloch &

David Martienssen" Grundeigentümer geworden waren, hatte Carl Cornehls das Lokal übernommen, vorher Betreiber eines

Restaurants nebst Austernkeller am Jungfernstieg 10. Im Jahre 1879 war dann Friedrich Johann Heidtmann neuer Wirt

geworden, der noch eine Herings- und Austernhandlung am Dornbusch 6 besaß.

Nachdem die Brüder Emil Carl & Ludwig Stockmeyer die Immobilie Im

Frühjahr 1881 erworben hatten, übernahm Heidtmann ein Kellerlokal am

Jungfernstieg 11.

Emil Carl

Stockmeyer* hatte seit 1877 eine Bäckerei am Steindamm 76 in St. Georg besessen, doch über seinen

Bruder Ludwig ist nichts bekannt, die AB vermerkten ihn nie. Noch im Frühjahr

ließ man ein zweistöckiges Hotel errichten und nannte das Gesamtobjekt nebst

Festhalle und großem Außenbereich "Horner Park", ein

Vergnügungs-Etablissement, das schon zur Sommersaison 1881 eröffnet werden

konnte und seinerzeit als das größte Hamburgs galt. Den traditionsreichen Namen

"Letzter Heller" hatte im selben Jahr der Gastwirt Heinrich Siemers

übernommen. Sein Lokal lag einhundert Meter weiter nordöstlich, an der Horner

Landstraße 355.

*später, bis zu seinem Tod im Jahre 1915,

arbeitete er als Makler, nach mehrmaligen Wohnortswechseln zuletzt am Lehmweg 7

zusammen mit seinem Sohn, derzeit von Beruf Oberkellner.

Im "Horner Park" fanden Volks-, Tanz- und Kinderfeste

statt, sowie sonntags und mittwochs Vorstellungen im Theatersaal. Für sonntags,

mittwochs und freitags plante man Konzerte und allsonntäglich einen

"Großen Ball" in der Festhalle. Stockmeyer warben mit 26 Fremden- und

mehreren Clubzimmern, Billard, zwei guten Kegelbahnen, Stallungen für dreißig

Pferde und zwölf Boxen für Rennpferde. Zuletzt standen die Gebrüder Stockmeyer

als Besitzer vom "Hotel zum Horner Park" im Hamburger Adressbuch von

1882. Noch im selben Jahr hatte Wilhelm Sträter die Immobilie übernommen, vorher

Besitzer eines Delikatessen- und Frühstückslokals an der Fuhlentwiete 92. Warum

die Brüder Stockmeyer so schnell aufgaben ist nicht überliefert. Möglicherweise

war es doch recht schwierig, einen derart großen Betrieb rentabel zu führen,

zumal alle Veranstaltungen im Außenbereich wetterabhängig waren. Weitere rasche

Gastwirtwechsel bestärken diese Vermutung, denn auch Wilhelm Sträter gab

bereits 1884 auf, um fortan ein Lokal am Valentinskamp 31 in Hamburg zu

bewirtschaften. Dabei schrieben die "Hamburger Nachrichten" noch am

17. Juli 1882:

„Der Horner Park, vormals Letzter Heller, welcher bekanntlich

vor einiger Zeit in den Besitz des Herrn Wilhelm Sträter übergegangen ist, übt

jetzt noch in erhöhtem Maße seine Anziehungskraft auf das vergnügungslustige

Publikum aus. In dem prächtigen Saal des Etablissements wurde trotz 26 Grad

Réaumur (32,5° Celsius) fleißig das Tanzbein geschwungen. Im Garten concertirte

eine vortreffliche Militair-Capelle. Die Restauration des Herrn Sträter wurde

stark in Anspruch genommen; dieselbe darf als durchaus zufriedenstellend

bezeichnet werden. Am 14. und 16. Juli trat der bekannte Schnell- und

Dauerläufer Adolf Dibbels aus Wien auf.“

Auf Wilhelm Sträter folgte

1884 Bernhard Wahlen und schon 1885 Hans Heinrich Friedrich Singelmann. Am 3.

März 1893 war Johann Wilhelm Kück (†1915) neuer Grundeigentümer geworden,

wohnte aber an der Ferdinandstraße 24. Gastwirt war der Barbier T.H. Ernst. Von

1895–1897 war Adolf Hübsch hier

Gastwirt, dann folgte Albert Krohn. Im AB finden wir hinter seinem Namen

"Tanzsalon, Kegelbahn und Gastwirtschaft". 1902 wurde der

Mineralwasserfabrikant Georg Schaardt neuer Gastwirt und 1910 Carl Hugo Alex,

der sein "Vergnügungslokal" zusammen mit Ehefrau Anna Georgine

Juliane bewirtschaftete. 1920 verkaufte er sein Vergnügungslokal an Georg

Demuth, zog zwischenzeitlich an die Horner Landstraße 301 und schon 1921 in

sein neuerworbenes Haus nach Neuschönningstedt. Eine seiner sechs Töchter, die

am 9.2.1896 geborene Martha Caroline, lebte dann dort seit 1958. Georg Demuth nannte

das ehemalige Vergnügungslokal fortan "Hamm-Horner

Gesellschaftshaus", das er in Zeitungsanzeigen um 1926 als "Hamburgs

schönstes Ball- und Gartenlokal" pries sowie auch als "Treffpunkt

aller Freunde des Fußballsports". Für die von Wacker 04 war es nämlich

Vereinslokal, in dem man gern das Lied von der "Horner Sonne" sang.

Bereits 1922 hatte Demuth die Immobilie an den Oberpostsekretär P.H.O. Fründ

aus der Richardstraße 11 verkauft, der sie wiederum 1926 an den Staat

veräußerte. Im Jahre 1928 mietete Rudolf Neubeyser das historische Gelände und

gab ihm nochmals einen neuen Namen: "Horner Volkspark". Am 24.

August 1929 war dort wieder ein "Mordsbetrieb", wie einer Postkarte

zu entnehmen, die ein Vater an seinen Sohn Paul Lewald ins Kinderheim Wyk auf

Föhr schickte. Unterschrieben hatten zudem Lehrer Paul Möhring und Schulleiter

Peter Hähne, die ebenfalls am Volksfest teilnahmen, denn es gab auch

"Schüler-Singen" sowie "Schüler-Turnen". Seinem "Horner

Volkspark" gab Neubeyser 1935 wieder den vorherigen Namen "Hamm-Horner

Gesellschaftshaus", dessen letzte Wirtschafterin von 1941 bis zur

Ausbombung im Juli 1943 Hildegard Jalant war. Neubeyser ist noch im Telefonbuch

von 1970 als Buchsachvertändiger und Steuerbevollmächtigter vermerkt, als er an

der Palmerstraße 20 wohnte. Von Hildegard Jalant ist aber nichts mehr bekannt.

Auf dem Areal des

zerstörten Gesellschaftshauses standen seit 1949 kleine Behelfshäuser mit den

Hausnummern 326–330: In 326 befand

sich seit 1949–1953 eine Außenstelle

der KPD für den Stadtteil Horn und seit 1952 die Autoreparatur und

Henschel-Vertragswerkstatt von Ernst Saubert, der 1953 mit seinem Geschäft an

den Horner Brückenweg 10 zog. In Nr. 328 besaß Georg Krüger seit 1949 eine

Hundehandlung mit der er 1953 an die Weddestraße 37 zog, und in Nr. 330

eröffnete Hertha Albrecht 1952 eine Seifenhandlung. Sie zog 1954 in den ersten

Stock des Neubaus Nr. 328.

Nachdem Friedrich

Maschmann aus der Wagnerstraße 9 zwei Drittel des Areals vom Staat erworben

hatte, auf dem einst das "Gesellschaftshaus Neubeyser" stand, ließ er

dreistöckige Wohnhäuser mit zusätzlichen Wohnungen im Dachgeschoss und je zwei

Ladengeschäften errichten, die 1954 bezogen werden konnten. In 328 eröffnete

Julius Busch eine Filiale seiner Bäckerei und in 330 Heinrich Boye ein

Lebensmittelgeschäft sowie Magdalene Römhild eine Textilfiliale. Im Jahre 1956

eröffnete Gisela Bohnsack im Haus eine Gaststätte, die "Horner Eck"

hieß und noch einige Wirtswechsel erleben sollte.

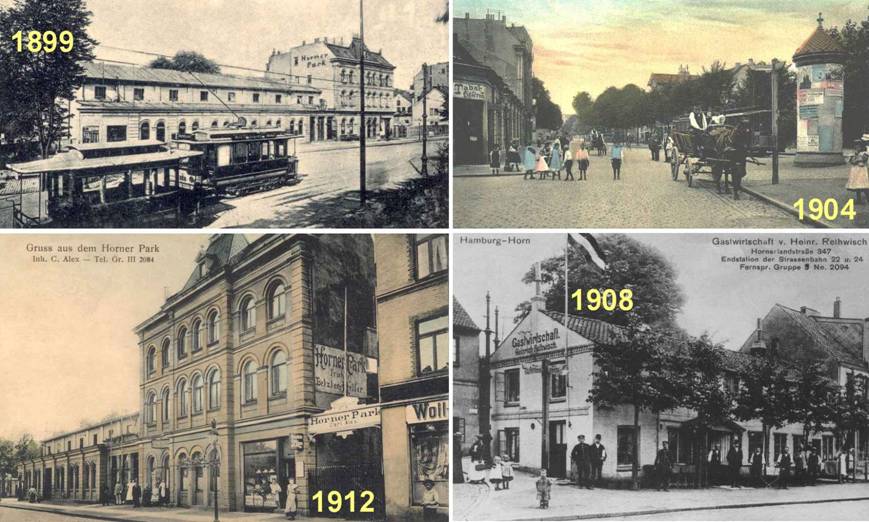

Zwei Fotos zeigen die Endstation der Straßenbahnlinie

24 (später auch der 22 und 11) am "Weg nach der Blauen Brücke".

Den "Horner Park" betrat man

rechts neben dem Wohnhaus, das bis 1892 Hotel und Pension war. Im flachen Anbau

befand

sich der Festsaal. Die Gastwirtschaft

von Heinrich Rethwisch stand direkt an der Straßenbahn-Endstation gegenüber dem

Weg nach Billwärder, einst auch

"Weg nach der Blauen Brücke" genannt.

Auf einer Karte vom 11. Oktober 1770 ist hier, an der Ostecke zum

Weg nach Billwärder, "Clamer's Garten" eingezeichnet, jedoch noch

ohne Gebäude. Gleich dahinter verlief die Grenze zur holsteinischen Dorfschaft

Schiffbeck. Das Haus auf einem 525 qm großen Grundstück hatte Johann Heinrich Wilhelm

Meyer 1856 errichten lassen. Er wollte hier aber nicht wohnen, sondern nur

vermieten. Im Jahre 1881 hatte Meyer sich entschlossen, die Eckwohnung im

Erdgeschoss zu einer Gastwirtschaft umzubauen, in der er bis zu seinem Tod 1891

auch selbst Wirt war, anschließend die Witwe. Eine Hausnummer war erst am 9. Mai 1888 erteilt, nachdem in den

Hamburger Adressbüchern immer nur "Beim letzten Heller" gestanden

hatte. Im Winter 1893/94 ließ sie an der Westseite des Hauses eine Veranda

anbauen, die das Gastzimmer vergrößern sollte. Am 30. September 1895 erwarb A.

Ludwig Post die Immobilie. Er ließ das Fachwerk zur Hornerlandstraße durch eine

massive Mauer ersetzen und an der Südseite des Hauses ein "Closet und

Pissoir" anbauen. In der ersten Etage vorn wohnte Schramm und hinten der

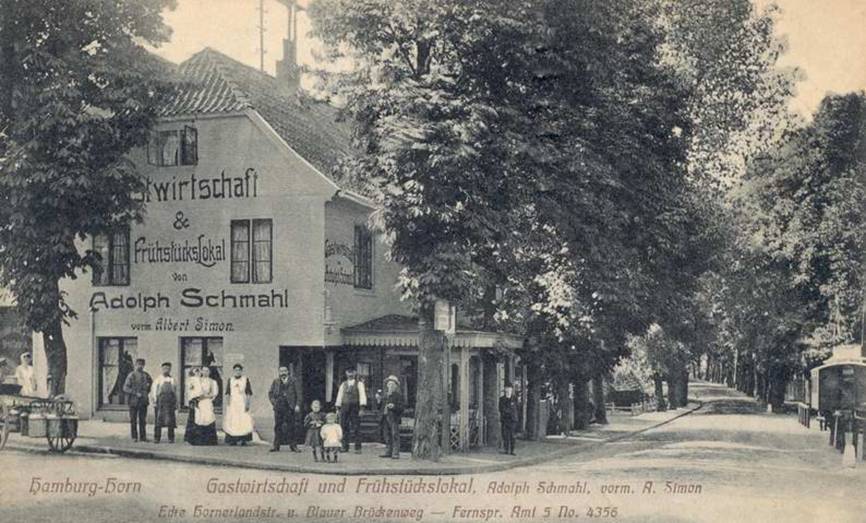

neue Gastwirt Hermann Köhler. Im Jahre 1897 erwarb Johann Jacob Friedrich Albert

Simon die Immobilie und war dann auch Gastwirt, bis Adolph Schmahl das Lokal

1909 übernahm. Nach einigen Umbauarbeiten im Frühjahr 1914 stand nun

"Gastwirtschaft und FrühstücksLokal" an der weißgemalten Hausfront.

1921 wurde Eugen Steuber neuer Gastwirt, doch schon im Jahr darauf Carl Krempe.

In den Jahren 1923–1925 stand

"Großdestillation Heinrich Toosbuy" in den Adressbüchern,

anschließend von Fritz Bohr übernommen. Schon im Herbst 1926 war hier wieder

eine ganz normale Gastwirtschaft, der Johannes Peter Hinrich Hagenah mit

"Horner Grenzhaus"

erstmals einen Namen gab. Auf die weiße Frontwand hatte er Fachwerk malen

lassen, damit das siebzig Jahre alte Haus etwa wieder so aussehen sollte wie

einst zur Dorfzeit. Am 19. Juni 1929 verkaufte Hagenah die Immobilie für 45.000

RM an die Hamburger Finanzdeputation, wohnte hier aber bis noch zur Zerstörung

1943 als Mieter und Bewirtschafter des Lokals. Gleich nach dem Krieg übernahm

er eine Gastwirtschaft an der Lutherstraße 2 in Harburg. Das Grundstück wurde

erst wieder 1989 mit dreistöckigen Mehrfamilienhäusern bebaut.