Copyright: Gerd Rasquin - Erstellt

1999, letztmalig bearbeitet im Februar

2023.

Die erste Horner Flurkarte von 1751 dokumentiert vier Grundstücke

auf einem Areal, das wir heute als Blohm’s Park kennen. Das westliche war

seinerzeit unbebaut und diente als Vorgarten mit Teich für das südlich

gegenüberliegende Anwesen der Familie Konau, am Südrand der Landstraße. Ein

etwa 25 Meter breites Grundstück mit Sommersitz grenzte rechts an und daran ein

weiteres mit zwei Häusern. Der östliche Teil, einschließlich heutiger

Hertogestraße, gehörte Philip Christoph de Hertoghe, dessen Vorfahren hier

schon seit 1630 ein Landhaus besaßen. Erstmals wurde dieses Grundstück anno

1600 im Grundbuch erwähnt: "4 Morgen

Marschlandes bei Hinrich Schröder mit einer Kate, den Geestkamp, zwei Blöcke,

dem Gehege und allerlei pertin"

(Zubehör). Erster uns bekannter Bewohner war der Kaufmann Albert van

Eitzen, am 10. Mai 1614 ins Grundbuch eingetragen. Am 25. Juni 1609 hatte er

Gesa von Schöningen geheiratet (†1650), mit der er acht Kinder bekam. Seit 1610

war van Eitzen Ratsherr (Senator) und von 1623–†1653 sogar Hamburger

Bürgermeister. Während er alltags in seinem Stadthaus arbeitete, lebte seine

Familie in den wärmeren Monaten in ihrem Horner Landhaus.

Albert van Eitzen (6.9.1578–4.5.1653)

Albert van Eitzen (6.9.1578–4.5.1653)

Am 14. Januar 1630 verkaufte Albert von Eitzen sein Grundstück an

Hans de Hertoghe. Dessen

Familie waren Lutheraner, die in den seinerzeit spanischen Niederlanden schon

lange brutal verfolgt wurden. Die ersten Flüchtlinge erreichten das liberale

Hamburg schon 1567. Noch bevor spanische Soldaten Antwerpen am 17. August 1885

eroberten, kam es zu einer zweiten Flüchtlingswelle, mit der auch die Hamburger

Geschichte der Familie de Hertoghe begann. Seinerzeit erreichte auch ein Cornelis de Hertoghe (1545–7.1.1612) mit seiner Familie die

Hansestadt. Cornelis war Kaufmann geworden, hatte noch in

seiner niederländischen Heimat 1582 Isabeau van Achelen (†8.5.1603) geheiratet

und dort mit ihr die Kinder Hans (14.12.1580–27.9.1638) und Isabeau (4.2.1583–17.2.1662)

bekommen. Die heiratete am 22. November 1601 Rudolph Amsinck

(9.11.1577–1.12.1636). Obwohl das Ehepaar vierzehn Kinder bekam, blieb dieser

Familienzweig für Horn bedeutungslos, im Gegensatz zu Bruder Hans. Der heiratete am 3.7.1606 Sara Amsinck

(1.2.1582–1.2.1647), mit der er sechs Mädchen und am 28.9.1614 auch einen Sohn

bekam, den sie Wilhelm nannten. Am 6.1.1640 heiratete der

Helene van Overbeke (15.12.1615–11.9.1679). Ihren Sohn nannten sie ebenfalls

Wilhelm, doch nachdem sein Vater am 19. August 1680 verstorben war, wollte Sohn

Wilhelm das Horner Landhaus nicht übernehmen, sondern liebäugelte mit einem weitaus

größeren Anwesen auf Billwerder, das er als wohlhabend gewordener Mann im Jahre

1684 auch erwerben konnte. Die Familie de Hertoghe war seit ihrer Ankunft in

Hamburg sehr erfolgreich im Iberienhandel.

Nachdem Hans am 27.9.1638 verstorben war, lebte

Ehefrau Sara noch bis zu ihrem Tod am 1.2.1647 im Haus, gemeinsam mit Sohn Wilhelm und dessen Ehefrau Helene (†11.9.1679).

Beide hatten vermutlich zwei Söhne, von denen der eine Peter (†1712) hieß, den

das Horner Grundbuch am 14. Mai 1709 im Zusammenhang mit Landeigentum in Horn

erwähnt. Unter demselben Datum ist auch ein Hans de Hertoghe eingetragen, doch

ist ungewiss, ob auch beide im Horner Landhaus wohnten oder es einem von ihnen

gehörte. Sicher ist nur, dass Philip Christoph de Hertoghe seit 1727 neuer Grundeigentümer war, der sein Geld als Bankier in

Hamburg verdiente.

Dem in Hamburg geborenen Schaproder Prediger Lorenz

Maneke (27.6.1681‒25.8.1757)

verdanken wir eine Beschreibung des Grundstücks. Er reiste am 23. September

1745 in einer von zwei Pferden gezogenen Kutsche mit Knecht, Ehefrau Sophia

Agnes sowie den Töchtern Catharina Dorothea (*1722), Ulrica Maria (*1725) und

Sophia Georgia (*1730) zu seinen Zwillingsbrüdern Jochim und Jürgen, die

derzeit aber in Jürgens Landhaus auf Billwerder wohnten, sonst aber als

Zuckerbäcker arbeiteten. Nach einigen Zwischenstationen erreichten sie am 1.

Oktober (Freitag) Billwerder, wo sie freudig empfangen wurden und in Hamburg

erlebnisreiche Tage verbrachten. Am 10. Oktober (Sonntag) fuhr die Familie mit

Jürgens Ehefrau Martha (1700‒1755) samt Tochter Agnetha Catharina (11)

und Sohn Hermann (12) in zwei Kutschen nach Hamm, wo man in der Dorfschaft Horn

den prächtigen Garten des Herrn Philip Christoph de Hertoghe erreichte, der sie

zu einem Rundgang auf seinem Anwesen einlud. Maneke schrieb später in sein

Tagebuch:

„Traten daselbst ab in

Garten des reichen Kaufmanns Herrn de Hertoghe, der an Schönheit, Pracht und

Magnificenze alle Hamburgischen Gärten, auch sogar den kostbaren Garten des

Herrn Jobst von Overbeck ganz übertrifft. Gewiß, wo ich jemals was Rares in der

Welt zu sehen bekommen habe, so auf diesem Garten. Ein sehr prächtig Palais mit

einer Zugbrücke, stand in demselben mitten in einem sehr großen Karpfen-Teiche

auf hohen steinernen Pfeilern. Hiernächst fand sich daselbst eine ganz neu

erbauete Grotte, deren Wände nicht allein mit köstlichen Perlen, Muscheln und

Mineralien vortrefflich ausgezieret waren, sondern auch mit vielen springenden

Fontainen prangeten, so, bei der großen Sonnenhitze, uns die ausnehmendste

Erfrischung gaben. Das sich auf diesem Garten befindliche Orangerie-Haus sah

mehr einer Kirche als einem Hause ähnlich und war mit Zitronen und Apfel de

chine-Bäumen, nebst anderen raren Gewächsen aus Afrika und Amerika ganz

angefüllet und ward um derentwillen täglich mit sechs Oefen gehitzet, damit die

Früchte möchten reif werden. So waren auch sonsten noch in des Herrn de Hartogs

Garten sehr viele herrliche Fontainen und Springbrunnen, welche der Inspector

bei unserer Anwesenheit alle miteinander springen ließ, so daß wir nicht

wußten, wo wir sollten zuerst unsere Augen hinschlagen. Und nächst bei diesem

unvergleichlichen Garten war ein großer weitläufiger Thiergarten, worin Rehe,

Hirsche und Hasen in großer Menge liefen, imgleichen ein prächtiges hohes

Vogelhaus von dicken eisernen Stangen, worin viele asiatische, afrikanische und

amerikanische Vögel zu sehen waren und welche des Winters in warmen Zimmern

aufbehalten werden. Bei dem Eingange der Garten-Thüre lag ein angekleideter

Affe an der Kette, der viele kurzweilige Possen machte. Der Inspector

berichtete uns, daß dem Herrn de Hertoghe, dieses alles in gutem Stande zu

erhalten, jährlich über 2.000 Reichsthaler koste. Weil er aber mehr als eine

Million reich, und dabei keine Kinder, so estimire er solches nicht.”

Nachdem Philip Christoph de Hertoghe 1755 verstorben war, wohnte die Witwe

noch bis zu ihrem Tod im Haus. Sie war die Schwester des Hamburger Kaufmanns Johann Friedrich Droop, dem seit 1737 ein großes Sommerhaus an der

Landstraße gehörte (heute Höhe Nr. 206). Letztmalig erwähnt wurde sie am 29. Mai 1760, als "Bauernvogt Bostelmann und Konsorten

beim Landherren waren, um die Erlaubnis zum Vogelschießen einzuholen, das wegen

Schadhaftigkeit der Stange seit 1751 nicht mehr stattfinden konnte."

In dem Bericht hieß es weiter: "Vogel

und Schilde verwahrte das Jahr über die Witwe de Hertoghe in ihrem Haus, wofür

sie den Gewinn und drei Reichstaler erhielt." Als sie 1763 starb endeten

auch 133 Jahre Horner Familiengeschichte. Keine andere Hamburger

Kaufmannsfamilie zuvor oder danach war hier über so lange Zeit ansässig!

Neuer

Grundeigentümer wurde "Etatsrath" (Staatsrat) Carl Friedrich Richardi

(†1803), dessen Stadtwohnung an der Großen Drehbahn 392 lag. Im Garten seines

Sommerhauses ließ er 1781 Denkmäler für Denner, Hagedorn, Telemann und 1787 für

Sonnin aufstellen. Weitere Grundeigentümer waren: Johann Heinrich Berckemeyer

(1794 bis September 1825), Landmann Johann Hinrich Stelter (1825–†1848) und

Georg Wilhelm Carstens (1848–1861), der an die Burgfelderstraße 24 zog. Laut

Adressbuch (künftig "AB" geschrieben) war er "Hausmakler und privilegirter Herausgeber der hiesigen Geld- und

Wechsel-Course" und hatte zuvor an der Hammer Landstraße 117 gewohnt.

Von 1859–1861 steht er auch als Vogt in den AB. Nachfolgender Grundeigentümer

war der Hausmakler Johannes Bade, doch im Straßenverzeichnis der AB fehlt bis

1869 die Hausnummer. Was war wohl geschehen? Bade könnte von seinem Geschäft am

Alsterdamm 9 aus spekuliert, aber keinen Käufer für das alte Haus gefunden

haben. Seit 1870 jedenfalls steht er als Bewohner im AB. Nach seinem Tod im

Jahre 1878 verkauften die Erben das Grundstück 1880 an den Schlachtermeister

Weichard Jacob Eberhard, doch bewohnt wurde das Landhaus seit 1879 vom Kaufmann

N.R. Fienemann und seit 1881 von J.H.C. Benthaak. Im Jahre 1882 bezog Eberhard

sein Haus selbst, doch verkaufte er es 1889 und zog an die Buchtstraße 4. Neuer

Grundeigentümer wurde Gustav Beit aus der Chemiefabrik "Beit &

Philippi" vom Neuen Jungfernstieg 15, doch wollte er hier nicht wohnen,

sondern das Haus vermieten. Mit dem Firmeninhaber Hermann Brauss fand er 1890

einen Interessenten, der sich sogar einen Gärtner leisten konnte: Von 1892–1897

war das Carl Reimann und von 1897–1899 Carl Schiller. Im Jahre 1899 zog Martin

Wiede ins Haus, der die Immobilie im Jahr darauf auch erwarb, gemeinsam mit

seinem Bruder Wilhelm. Während Martin mit seiner Familie im Haus wohnen blieb,

hatte sich Wilhelm gleich westlich daneben eine neue Villa errichten lassen

(siehe Nr. 125). Das alte Landhaus, mit Wohnräumen für die jeweiligen Kutscher

im hinteren Teil, wurde 1910 abgebrochen, um die Hertogestraße anzulegen.

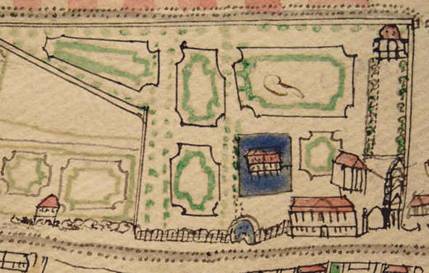

Horns erste Flurkarte von 1751 zeigt das

im Teich stehende Palais und ein im klassizistischen Stil erbautes

stattliches Landhaus, ähnlich dem der

Familie Duncker an der Horner Landstraße 246 (rechts).

Auf der Dorfkarte von 1826 ist das

Palais nicht mehr zu sehen, dafür aber ein doppelt so großer Teich.

Auf der

Flurkarte von 1751 steht gleich westlich des Hertoghischen Anwesens ein

einstöckiges Haus direkt an der Landstraße. Wem es derzeit gehörte ist nicht

bekannt, doch 1771 soll es der Kaufmann Albert Heinrich Adamy (1739-0713–12.3.1799) erworben haben,

dessen Hamburger Geschäftsräume an der Gröningerstraße C1 Nr. 63 lagen. Am 28.

Januar 1766 hatte er Margaretha, geborene Krohn (10.10.1742–15-1.1809)

geheiratet, doch Kinder bekamen sie nicht. Am 15. Februar 1788 wurde er

Ratsherr.

Im Jahre 1816

erwarb der Kaufmann Heinrich Johann Merck (27.2.1770–23.10.1853) das Grundstück

samt Baulichkeiten. Aus seiner Geburtsstadt Schweinfurt hatte es ihn 1793 nach

Hamburg gezogen, wo er mit industriell gefertigten englischen Baumwollgarnen

handelte. Während der Kontinentalsperre durch Napoleon erwarb er durch

Schmuggel ein bedeutendes Vermögen und war 1813 schon so reich, dass er

zusammen mit anderen einen großen Teil der von den Franzosen geforderten hohen

Kontributionen zahlen konnte. Speicher und Kontor seiner Firma befanden sich in

einem Teil des sogenannten Mortzenhauses in der Straße "Alter

Wandrahm", das er 1810 erworben hatte. Aus seiner Heirat mit Maria

Catharina Danckert (13.2.1771–8.7.1809) am 9.11.1802 gingen vier Kinder hervor:

Heinrich Johann (15.7.1804–18.3.1835), Maria Carolina Friederica

(3.7.1806–9.12.1884), Marie Pauline (20.3.1808–23.3.1861) und Carl Hermann

(3.5.1809–16.10.1880), später Syndikus zu Hamburg. Nachdem seine Frau kurz nach

der Geburt von Carl Hermann gestorben war, heiratete Merck am 14. Oktober 1810

Marianne Rohlffs (12.10.1780–14.4.1853). Mit ihr bekam er die Kinder: Ernst

(20.11.1811–6.7.1863), später Kaufmann und Finanzminister des Deutschen

Parlaments von 1848 sowie 1863 Mitgründer des Zoologischen Gartens in Hamburg),

Molly (10.12.1812–26.10.1897) und Theodor (3.10.1816–21.11.1889), der am 8.

Juli 1851 die Hamburger Kaufmannstochter Emilie Amsinck heiratete und

Mitinhaber der väterlichen Firma war.

Schon vor der Geburt Theodors war das Sommerhaus der Mercks an

der Hammerlandstraße 45 (Hausnummer bis 1868) zu klein geworden, und so erwarb

man das einst Albert Hinrich Adamy und seiner Frau Margaretha gehörende

Landhaus im Nachbardorf Horn. Aus jener Zeit steht noch heute eine Stiel-Eiche

mit einem Stammumfang von fast viereinhalb Metern. Die Dorfkarte von 1826 zeigt

zwar immer noch die alten Gebäudeumrisse, doch eine Lithografie von 1836

dokumentiert bereits eine gerade bezogene klassizistische Villa. Architekt war der

angesehene Franz Gustav

Forsmann (1795–1878).

Merck, der

am 3. März 1820 Hamburger Senator wurde, pflegte im geräumigen Gartenhaus auch

eine bedeutende Kakteensammlung, deren gedruckter Katalog sogar im Ausland

bekannt war. Auch züchtete der Pflanzenliebhaber Orchideen und Dahlien, eine

von denen sogar benannt als Merck-Dahlie (Dahlia

merkii). Ein halbes Jahr nach dem

Tod seiner Ehefrau starb auch der nunmehr 83-jährige Merck. Sein Sohn Dr. Carl

Hermann verwaltete das Erbe, denn noch fünf weitere Kinder hatten ja Ansprüche.

Es lag also im Interesse aller, die Immobilie so schnell wie möglich zu

verkaufen. Mit dem Grafen zu Solms fand er 1854 einen Interessenten. Eine

schöne Lithografie aus dem Sommer 1854 blieb der Nachwelt erhalten, angefertigt

von Christian Ludwig Wilhelm Heuer (6.11.1813–15.4.1890), dem seinerzeit

angesehensten Maler und Zeichner Norddeutschlands. Leider beschrieb er das Foto

"Landhaus Graf Solm", was Heimatforschende später verwirrte. Erst im

Dezember 2022 klärte sich, dass er "zu Solms" hieß.

Die Familiengruft der Mercks befindet sich noch heute im

Jakobipark, der 1848 als Friedhof der Hauptkirche St. Jakobi in Hamburg-Eilbeck

angelegt worden war. Am 8. Oktober 1858 verkaufte Graf zu Solms sein 28.877 qm

großes Anwesen an den Kaufmann Hermann Friedrich Julius Leser (1815-1030–1874-0806), der hier mit

Ehefrau Julie Mathilde, geborene Heimendahl (1823-0408–10.9.1900) und

Sohn Richard Gustav Leser (1847–1919) wohnte.

Im Spätsommer 1872 ließ er am nördlichen Arealrand ein Stallgebäude nebst Kutscherwohnung

errichten und den Eiskeller überdachen. Auch das freistehende strohgedeckte

Eishaus konnte bis Ende Oktober erneuert werden und bestand nun aus Fachwerk

und einem Schieferdach. Nachdem Julius Leser in Frankfurt/Main verstorben war,

ließ die Witwe ihr Eigentum am 18. Juni 1875 versteigern und zog an die

Sierichstraße 4, einer neuen Villa, die sie durch den Verkauf des Horner

Landhauses mitfinanzierte. Sie starb in ihrem letzten Domizil An der Alster 23.

Am 18. Juni 1875 ersteigerte Ludwig Friedrich Blohm (13.1.1837–26.3.1911)

das Grundstück im Assecuranzzimmer der Hamburger Börsenhalle. Sein Vater Georg (9.11.1801–6.3.1878) war

anno 1825 nach St. Thomas in die Karibik ausgewandert und vier Jahre darauf

nach Venezuela in die Stadt La Guaira gezogen, um dort ein Handelsgeschäft zu

gründen. Als sich bald der große Erfolg einstellte, gelang die Familie zu

Ansehen und Einfluss. Am 28. Mai 1834 heiratete Georg Blohm die Tochter des

örtlichen dänischen Friedensrichters Anna Margaretha Lind (14.12.1807–10.10.1878).

Der erworbene Wohlstand ermöglichte es Blohm, bereits im Alter von 42 Jahren in

seine Heimatstadt Lübeck zurückzukehren, um so einen ordnungsgemäßen

Schulbesuch für seine Söhne Georg Heinrich (14.7.1835–16.1.1909) und Ludwig Friedrich sicherzustellen.

Beide führten später die

begonnenen Handelsaktivitäten in Venezuela und Hamburg fort. Ihre Schifffahrtsgesellschaft

"G.H. & L.F. Blohm" beförderte Post zwischen La Guaira, Puerto

Cabello, St. Thomas und Curaçao. Um 1863 gab diese sogar eigene Briefmarken

heraus! Wilhelm Eduard (1.4.1840–10.2.1915), der erst in Lübeck geborene dritte

Sohn, wurde 1864 Gutsherr auf Viecheln in Mecklenburg und Hermann Blohm

(23.6.1848–12.3.1930) gründete am 5. April 1877 zusammen mit Ernst Voss in

Hamburg das spätere Weltunternehmen "Blohm & Voss".

Seit dem 14. August 1876 besaß das Weinhaus eine

Warmwasserheizung, und am 25. Februar 1878 wurde auch noch ein Fruchthaus

fertiggestellt. Nachdem die Villa im Jahre 1889 vergrößert worden war,

erstrahlte auch ihr Äußeres in neuem Glanz. Über der Veranda gab es einen

großen Balkon, und das jetzt höhere Dach hatte man mit schmiedeeisernem Zierrat

versehen. 1896 wurden Remise und Pferdestall derart erweitert und umgebaut,

dass auch Obergärtner Rudolf Bünger sowie Kutscher und Stallbursche hier wohnen

konnten. Ein Jahr darauf entstand ein noch größeres Gewächshaus. In seiner

Ausgabe vom 8. Dezember 1900 lobte das "Hamburger Fremdenblatt" den

Park mit seinen wertvollen Pflanzen und gefüllten Gewächshäusern: „Dieser Garten braucht den Vergleich mit den berühmtesten

Gartenbesitzungen in Harvestehude nicht zu scheuen.“ Schon ein paar Monate später erhielt

das Anwesen elektrische Beleuchtung. Als am 29. August 1903 das Gerüst des

Gewächshauses einstürzte, wurden drei Arbeiter unter den Trümmern begraben.

Zwei verletzten sich dabei schwer, einer leicht.

Im Jahre 1885 hatte Blohm übrigens eine prächtige silberne

Spenden-Büchse für die anno 1585

in Hamburg gegründete "Niederländische Armen-Casse" gestiftet. Anfangs nur für bedürftige

Niederländer gedacht, entwickelte sie sich bald zur stillen Wohltäterin auch

für Hamburger Bürger. Bei den alljährlichen Feiern der Casse wurde die Büchse

stets während des Essens herumgereicht.

Nachdem Blohm gestorben war, lebte die Witwe noch bis zu ihrem

Tod am 28. Oktober 1916 in der Villa. Räume hat sie wohl nicht vermietet, denn

die Adressbücher vermerkten keine sonstigen Bewohner. Erst unter den neuen

Eigentümern Peter Siemsen und Professor Eduard Arning zogen am 15. Oktober 1919

Albert Carl Eduard Fleck (1861‒1920) und seine Ehefrau Emma

Caroline (1862‒1824) ins Dachgeschoss. Ihre Kinder waren Elsa Maria

(1888), Helene Martha Margarethe (1892), Olga Elisabeth (1895) Kurt Johann

(1900) und Heinrich Hans (1904). Zwei bereits verstorbene Kinder hießen Emma

Katharina (1890–1907) und Albert Wilhelm (1893 geboren, aber am 3. Juni 1918 im

Krieg gefallen). Weitere Mietparteien: In der Kellerwohnung der Bürobeamte

August Ey (†1921), danach die Witwe, im Erdgeschoss der Prokurist Martin

Schubarth und im Obergeschoss der Prokurist H. Peters sowie Kaufmann Rudolf

Wassmann.

Im Frühjahr 1921 wurden Wintergarten und das Gewächshaus nebst

Kuppelhalle abgebrochen.

Der Park könnte heute auch

"Hinrichsen Park" heißen, denn letzter Grundbesitzer war Claus

Heinrich Hinrichsen, der das Grundstück im Januar 1922 von Blohm’s Erben erwarb

und hier einzog. In den wenigen Jahren als Eigentümer konnte Hinrichsen das

Gelände jedoch nicht neu prägen. Seine Absicht, es mit kleinen Villen im Stil

der westlich des Parks gelegenen Feck’schen Häuser bebauen zu lassen, stieß auf

den Widerstand der Genehmigungsbehörden, die immer wieder neue Auflagen

machten. Am 21. August 1928 überließ Hinrichsen die Immobilie der

Finanzdeputation Hamburg und bekam dafür das von den Straßen Beim Pachthof,

Pagenfelder Straße, Bei der Martinskirche und Scheteligsweg begrenzte

Grundstück. Er selbst wohnte noch einige Jahre als Pächter in der alten Villa.

Zunehmend verwilderte der Park, und erst 1934 machte die Stadt

aus dem Areal für 67.000 Mark eine öffentliche Grünanlage, begrenzt im Norden von der Straße Beim Rauhen Hause, im Osten

von der Hertogestraße, im Süden von der Horner Landstraße und im Westen von

einem Fußweg, der ab 15. Juli 1929 "Kernbek" heißt, einst auch als

"Brauertwiete" oder "Weg Nr. 389" bezeichnet worden war. An

der Nordostecke der Westwiese, im Bauwinkel von Pferdestall und Remise

(Kutschenraum), luden jetzt idyllische Sitzreihen zum Verweilen ein. Den

ehemaligen Parkteich hatte man zugeschüttet und in der Senke eine Freilichtbühne

angelegt, die bald so begehrt war, dass sie erweitert werden musste.

Alljährliche Volksbelustigungen, Kinderfeste sowie Schul- und

Vereinsvorführungen blieben den Zeitzeugen noch lange in schöner Erinnerung.

Hier formierten sich auch die beliebten Musik- und Laternenumzüge, um sich

später am selben Ort wieder aufzulösen.

Bis zu ihrer Zerstörung im Jahre 1943 war in der "Villa

Blohm" die Kreisleitung des Kreises V. der NSDAP untergebracht. Dazu

gehörte die Deutsche Arbeits-Front (D.A.F.) und die N.S.-Rechtsbetreuungsstelle.

Bis Kriegsende wurde noch in einer Baracke weitergearbeitet.

"Blohm’s Park" hatte sehr unter

dem Krieg gelitten, wurde aber leider nicht so großzügig erneuert wie der

Hammer Park. Nachdem die Reste der zerstörten Villa im Frühjahr 1950 gesprengt

und beseitigt worden waren, begannen gleichenorts Ende November die Bauarbeiten

für das Jugend-Europa-Haus. Die Idee hierzu hatte der dänische Theologe und Dramatiker Karl

Nielsen (16.4.1895‒8.3.1979), der hier die Zusammenarbeit zwischen den Völkern

fördern wollte. Unter dem Vorsitz von Professor Sieverts vom Seminar für

Jugendstrafrecht war der "Verein Jugend-Europa-Haus" gegründet worden

und zwar auf Anregung der Dänischen Gesellschaft für zwischenvölkische

Zusammenarbeit "Mellemfolkeligt Samvirke". Sie organisierte den

Transport des in seine Einzelteile zerlegten norwegischen Holzhauses, das im

Dezember 1950 mit dem Küstenmotorschiff "Gerda Luise" nach Hamburg gebracht wurde. Den Transport vom Hafen

zum Blohm's Park organisierten freiwillige Helfer, die unter der Leitung eines

dänischen Zimmermanns auch die Aufbauarbeit leisteten. Bereits im Herbst 1950

waren dort Teile der ehemaligen Kellerräume der alten Villa für den Keller des

neuen Hauses freigelegt worden, der im November neue Mauern erhielt. Das Haus

konnte deswegen relativ zügig aufgestellt werden, zusammen mit dem Anbau, in

dem sich der große Saal befand, der sich direkt über dem tiefen Ziehbrunnen der

ehemaligen Villa befand. Kurz vor Weihnachten feierte man Richtfest. Im Januar

1951 waren auch die Innenausbauten weitgehend abgeschlossen. Am 1. März 1951 fand die Eröffnungsfeier statt, konnte

das "Jugend-Europahaus" seiner Bestimmung übergeben werden. Das

Gebäude bestand aus Erdgeschoss und Obergeschoss mit Dachschrägen. Im

Erdgeschoss gab es mehrere Zimmer, eine Küche und einen Wirtschaftsraum. Einer

dieser Räume wurde als Büro und Arbeitszimmer des Leiters, die beiden anderen

zur Betreuung von Kindergruppen bzw. als Lese- und Gesprächsräume für die

Jugendlichen genutzt. Im Dachgeschoss befand sich die Wohnung des Leiters,

bestehend aus einem Wohn- und kleinem Schlafraum sowie einem Lesezimmer. In den

Kellerräumen gab es Waschraum, Toiletten und Dusche. Außerdem befanden sich

dort Räume, die später von wechselnden Interessengruppen genutzt wurden.

Zeitgleich mit dem Aufbau des Hauses wurde an der Ostseite ein ebenerdiger Saal

angebaut, der auch als Tagungsraum für 30 bis 40 Personen diente. Hier war auch

der Haupteingang zum Haus. Als 1958 ein dringend notwendiger weiterer Anbau an

der offenen Seite des Saals erstellt wurde, verlegte man den Eingang zum Haus

hierher. Über einen kleinen Flur gelangte man zuerst zu einem Spielzimmer, dann

zu dem in dieses Gebäudeteil verlegten Büro. Auch die

Küche wurde hier neu eingerichtet und ein Zugang zum Saal geschaffen. Das

Obergeschoss des Anbaus bot Gästezimmer, wenn auch die Sanitäranlagen weiterhin

nur im Keller waren. Hier gab es auch zwei weitere Gruppenräume, einer davon

wurde seit den frühen 1960er Jahren als Fotostudio genutzt.

Die Menschen des Stadtteils schätzten das im Stil eines

Norwegerhauses erbaute "JEH", denn für Kinder und Jugendliche war es

Treffpunkt in einer noch immer düsteren Trümmerlandschaft. Im Jahre 1959

erweiterte man das Haus und beschäftigte fortan zwei Mitarbeiter. Nachmittags

war Frau Steen für die Kinder zuständig, abends Herr Brahms für die

Jugendlichen (seit April 1964 Herr Schuster). An Tanzabenden spielten Rock- und

Beatbands und über alle Ereignisse informierte die von Heinz Dofflein

herausgegebene Heimzeitung "Punkt". Als Interessengruppenleiter

gründete Gerd Rasquin (22) im Jahre 1966 den ersten Kinderzirkus Deutschlands:

"Circus Blomi", der aber nur in Hamburg auftrat. Von Oktober 1970 bis

Februar 2020 war der spätere Schullehrer auch mit Leistungsgruppen im Horner TV

tätig.

Die letzte größere Veranstaltung auf der schon recht

heruntergekommenen Freilichtbühne fand am 13. September 1959 statt, als die

Erwachsenen des Hamburg-Horner Turnvereins ab 19:30 Uhr ein Schauturnen

veranstalteten. Im Frühling 1961 wurde das Bühnenareal zu einem

Kinderspielplatz umgestaltet, der "Eiserne Löwe" vom Gärtnerhaus dorthin

transportiert. An der Nordostecke des Parks entstand 1970 zusätzlich ein

Waldspielplatz, und mit Schachecke und Skatplätzen war auch an die Erwachsenen

gedacht worden!

Das Jugend-Europa-Haus wurde 1967 Dänisch-Deutsche Akademie. Nach 16-jähriger erfolgreicher Arbeit

übergab Pastor Karl Nielsen (72) im Mai die Leitung des Hauses an seinen

Landsmann Børge Møllgaard

Madsen (29.5.1920‒1975). Von Januar 1970 bis 1999 war dann Carl Nyholm

Direktor, der noch im Jahre 2021 als 92-Jähriger lebte.

Der neben dem Tagungsraum liegende östliche Bereich wurde 1982

abgebrochen und durch einen großen Neubau ersetzt, den man am 4. November 1983

festlich einweihen konnte. Bei den Umbauarbeiten war man übrigens nicht nur auf

Backsteinmauern der einstigen Villa gestoßen, sondern auch auf ihren ehemaligen

Brunnen. Der war so tief, dass man nicht bis auf den Boden hinunterblicken

konnte. Er befand sich einst innerhalb der Villa, denn erst ab 1874 gab es in

Horn eine städtische Wasserversorgung. Der Brunnen wurde seinerzeit aber nicht

zugeschüttet, sondern mit einer Betondecke versehen, über welcher heute der

Tagungsraum liegt. Nachdem Dänemark die Akademie im Frühjahr 1999 aus

finanziellen Gründen aufgeben musste, wurde Hamburg am 1. Juni Eigentümer des

Objekts, das sich fortan Europa

Gästehaus nannte.

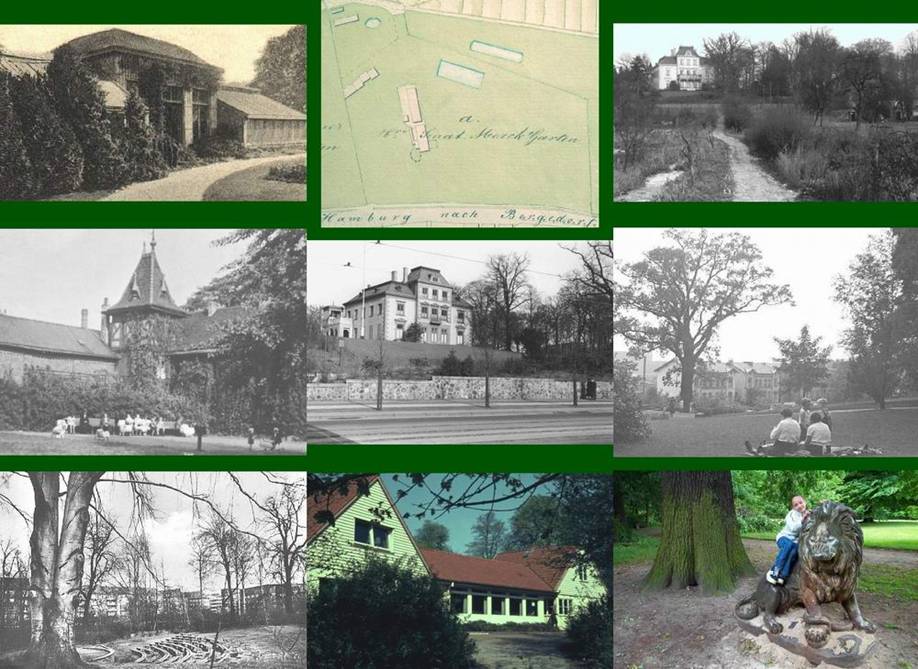

Ehemaliges Gartenhaus - Landkarte von

1826 - Villa Blohm von der Marsch aus gesehen - Remise - Villa 1937 - Hangwiese

Freilichtbühne in den 1950er Jahren -

Jugend-Europa-Haus 1967 (einst Standort der Villa) - Löwe und Eiche im Sommer

2001

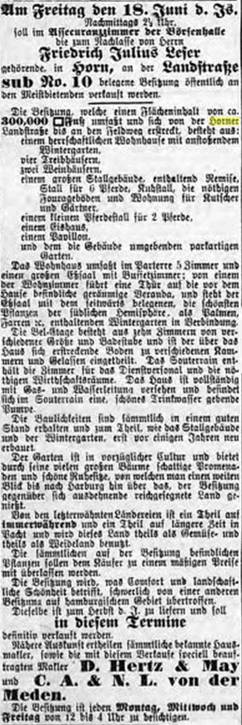

Über das Areal und die Räume der Villa gibt folgende

Versteigerungsanzeige vom 8 Juni 1875 Auskunft:

An vergangene Zeiten erinnert heute nur noch weniges: Der Name Blohm, die Hertogestraße und die den

einstigen Parkteich umsäumenden Bäume aus der ersten Hälfte des 19.

Jahrhunderts. Neben der wunderschönen Doppel-Blutbuche auch Horns ältester

Baum, eine Eiche mit über viereinhalb Metern Stammumfang, die wohl Grundeigentümer

Merck 1817 als bereits vorgezüchtetes Bäumchen setzen ließ. Sie steht direkt

neben einer Löwen-Plastik, die seit Herbst 1874 bis Juli 1943 zur Freitreppe

des Ohlendorff’schen Palais an der Burgstraße in Hamburg-Hamm gehörte. Doch das

ist eine andere Geschichte, nämlich die vom